Educar en la belleza_1

Arq. Pablo Barbadillo

Profesor Titular, Arquitectura III, 4to semestre, Facultad de Arquitectura, Universidad Nacional de Asunción

Teniendo en cuenta que una parte importante de la educación del ser humano debe estar orientada a desarrollar en el la capacidad de percibir la belleza que hay en la naturaleza, en las personas y en las cosas, se propone para este congreso del CICOP la consideración de esta exigencia del hombre como un medio para que los individuos que conforman la sociedad lleguen a valorar, respetar, conservar y potenciar todo el conjunto de realidades que conforman el patrimonio tangible e intangible y, más en concreto, el patrimonio arquitectónico. El tema elegido se puede incluir dentro del apartado Educación y Cultura porque se propone educar en la belleza y, como parte de esta educación, cultivar el gusto por las cosas bellas, que no es otra cosa que ampliar el bagaje cultural que puede poseer una persona.

Mi propuesta va en la misma línea que se indicara recientemente la Arq. Mabel Causarano, en una conferencia que dictó sobre “El patrimonio urbano como factor de desarrollo”, tanto para indicar los destinatarios de esta educación en la belleza (todos los estudiantes universitarios) como la responsable de impartir esta formación (la Universidad en su conjunto). En esa ocasión, la Arq. Causarano señalaba que “la Universidad es un actor clave para la puesta en valor del patrimonio urbano a través de la formación, la investigación y la extensión. Los criterios para la defensa y la utilización sostenible del patrimonio urbano no son exclusividad de los arquitectos sino que tendrían que integrar el currículo de todas las profesiones. La universidad debe ofrecer el marco coherente para que los egresados tengan capacidad tanto para intervenir sobre el patrimonio existente como para incrementarlo”.

Cuando digo educar quiero expresar también que hay que enseñar a encontrar la belleza porque ésta sólo se muestra a quienes ponen afán en dar con ella. Una pintura de Velázquez, que tiende a representar con brillante maestría la realidad tal como la vemos, o el trabajo de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, pueden ser valorados y captados como algo bello con mayor rapidez y por un público más extenso que un cuadro de un autor contemporáneo como Picasso. Pero no por eso este último deja de ser hermoso. Descubriremos su valor y su belleza si antes hemos formado nuestra propia capacidad de percibir la belleza, si hemos estudiado los intereses de búsqueda que llevaron al artista a elaborar una obra determinada, etc. Decía E. Gombrich que mirar un cuadro con ojos limpios y aventurarse en un viaje de descubrimiento es una tarea difícil, pero que a la larga es muy bien recompensada. “Es difícil –concretaba- saber cuánto podremos traer con nosotros al regreso”. Efectivamente: cuánto es difícil de precisar, como decía Gombrich, pero sí es seguro que traeremos con nosotros el placer que produce encontrarse con la belleza.

No me detengo a definir lo que llamamos patrimonio y sus diversas clasificaciones: cultural, histórico, tangible e intangible, etc., porque doy por supuesto que ya se explica con detenimiento en otras ponencias de este congreso. Como tampoco es mi intención, a través de estas reflexiones, hacer un llamado expreso a la conservación, recuperación o puesta en valor del patrimonio, por esa misma razón. Pienso, sin embargo, que podría glosar el concepto de patrimonio con unas ideas del Prof. Dr. Antonio Ruiz Retegui, cuando hablando de “las historias humanas” dice que “la persona se conoce en su historia. La persona cuenta historias, fundamentalmente la suya propia y la de las personas que configuran su vida, porque ésta es la manera de “nombrarse”, de entenderse a sí misma y de hacerse entender por los demás (...) Por eso se puede afirmar que el órgano de identidad de una persona es la memoria”. No dudaría en cambiar en esta cita el término persona por el de país, pueblo o nación, para concretar todavía más el valor del patrimonio para una sociedad. Conocer su patrimonio cultural, contar esa historia, transmitirla, es el modo de “nombrarse” que tiene esa sociedad, de entenderse a sí misma y de hacerse entender por los demás. El patrimonio cultural se transforma en la memoria colectiva de un pueblo, aquello que le señala su propia identidad.

La belleza:

La belleza a la que me refiero es la que la filosofía clásica denomina pulchrum y que los griegos comenzaron a estudiar llamándola bondad bella, creando una palabra sustantiva de la unión de los adjetivos kalon (hermoso) y agathon (bueno); se trataba de una belleza que remitía a cierta bondad de fondo, de la que era como su brillo propio. El pulchrum (palabra latina que deriva del griego polikroon) es, según los clásicos uno de los transcendentales del ser, una propiedad de aquello que es, de aquello que ha recibido la existencia. Es considerado como un trascendental dependiente de los otros tres (el unum, el verum, el bonum ) ya que es como el brillo o el esplendor de éstos. Es decir que estas propiedades trascendentales de las cosas que existen atraen al sujeto humano cuando las contempla, como si emitieran –metafóricamente- rayos con los que atrapan o cautivan la mirada del hombre. Y esto es así porque la persona humana en su capacidad de conocer y amar se encuentra intrínsecamente finalizada o dirigida hacia lo que es único, verdadero y bueno.

Ciertamente, este “brillo propio” de todo aquello que existe puede ser (de un modo artificial) separado y aplicado a diversos sujetos de modo semejante a como se aplica un revestimiento o un maquillaje. De esta manera, algunas teorías sobre la belleza consideran la hermosura como un fenómeno “autónomo” independiente de las demás dimensiones de la realidad, como algo perteneciente a la manera de aparecer o al modo como las cosas son mostradas. Esta independencia se afirma especialmente de las dimensiones presuntamente más profundas. A esta postura responde, por ejemplo, el modo de considerar la belleza en la modernidad. A partir del s. XVII la belleza adquiere una “importancia propia, y comienza a ser considerada de una manera específicamente nueva, sobre todo como cualidad peculiar de las obras de los artistas. El paradigma de la belleza será el que se produce en “las bellas artes”, es decir, en las obras humanas cuya hermosura puede estar, con frecuencia, lejos de las raíces propias de la belleza. Se corre el peligro entonces de dejar de buscar la belleza como algo que se encuentra en el mundo y en el hombre y a calificarla como algo propio de algunos objetos, es decir, de las obras del hombre, especialmente de las obras del “genio”.

Un ejemplo que puede ayudar a captar esta postura y su extensión a todos los campos del arte y no sólo al que denominamos “bellas artes”, es la retórica. Hubo un tiempo en que ésta se podía definir como el arte de exponer el propio pensamiento de manera fiel. Así se advierte sin dificultad que determinados discursos tienen una especie de hermosura poética peculiar por su “unidad” con la materia de que tratan. Sin embargo, apareció luego la distinción entre “lo que” se decía y “el modo” de decirlo. Esta distinción se tradujo enseguida en separación. Es el “estilo”, que comienza a ser entonces separable de la sustancia, pudiéndoselo aplicar a otros discursos de verdades mucho más ligeras.

La formación o educación en la belleza debe mirar, por tanto, a no separar el pulchrum de su base natural, y a no recurrir a revestimientos para presentar adecuadamente la verdad o el bien.

Antes de seguir adelante, quizás convenga que me detenga en definir sucintamente las nociones de unidad, verdad y bien como trascendentales del ser. En primer lugar, se llaman trascendentales a todas las nociones que rebasan o superan los límites propios de cualquier género de seres. Los trascendentales del ser se podrían definir como propiedades que derivan inmediatamente del concepto de ente, pues todo ente, por el hecho de serlo, es uno, verdadero y bueno. La unidad hace referencia a que el ente, considerado en sí mismo, es indiviso. La verdad hace mención a una relación de conveniencia entre el ente y el entendimiento humano cuando éste forma un concepto que se adecua perfectamente a la realidad del ente considerado. Y el bien surge al considerar a la realidad como conveniente al apetito, entendiendo a éste como la inclinación de la voluntad hacia el bien conocido por la inteligencia.

Un ejemplo del pulchrum como splendor unitatis (esplendor o brillo de la unidad) es el producido por la percepción de la forma. La forma (podemos pensar en la forma arquitectónica) es la condición de la realidad en la que brilla antes su belleza Se define como el aspecto que presenta esa realidad considerada ésta como totalidad y en cuanto que ese todo constituye una unidad inteligible como tal unidad, de manera que la multiplicidad de elementos que puedan constituirla no sea simplemente una colección o una especie de inventario de elementos inconexos. Por eso, la belleza se suele situar también en la armonía de las proporciones, porque la proporción habla de orden y unidad. Hace referencia al orden porque la proporción es la perfecta relación entre las partes y el todo, y a la unidad porque al estar las partes en sintonía con el todo, ese todo se concibe como un conjunto unitario.

Es evidente que resulta más hermoso para la mayoría de las personas contemplar una obra en su totalidad, de tal modo que se pueda captar ese orden unitario y proporcionado del conjunto , que ver esa misma obra desperdigada o por partes, teniendo que hacer un esfuerzo para tratar de “unificarla” con la imaginación y admirar así su belleza, como veremos más adelante al citar a Trinidad, a fragmentos de ciudad, etc. Es imponentemente más bello contemplar el conjunto de imágenes que forman el retablo de Yaguarón que –suponiéndolo-, si tuviésemos que admirar esas mismas imágenes sueltas. Podríamos admirar la belleza singular de cada una, pero nos costaría mucho poder hacernos una idea cabal de cómo esas tallas puestas en el retablo colaboraban al orden, a la unidad y, por lo tanto, a la belleza del conjunto.

|

Derecha: Imagen de San Miguel tallada en madera. (Detalle del retablo principal de Yaguarón) |

|

Para comprender el bien (bonum ) y a la belleza como el esplendor del bien (splendor boni) nos basta, para estas reflexiones, considerarlo como la cualidad que posee un objeto, por ejemplo, de cumplir con el fin para el que ha sido hecho. De este modo, si definimos la Arquitectura como un espacio concebido o creado para satisfacer necesidades humanas, podemos afirmar que un edificio es bueno en la medida que satisface esas funciones para las cuales fue hecho, independientemente –podríamos decir, porque esto nunca es así-, de la resolución formal que se le haya dado. De otra manera, el edificio puede seguir siendo bueno –y en consecuencia, será más o menos bello-, si se lo considera desde otro punto de vista; por ejemplo, como un monumento, como un punto de referencia formal dentro de la ciudad, etc., sin tomar en cuenta que haya resuelto o no la función para la que fue diseñado, sino cumpliendo otra finalidad.

La percepción de la belleza y el patrimonio:

El camino que conduce a la percepción de la belleza es la aprehensión inmediata de la realidad, la cercanía, el contacto, la connaturalidad con la belleza auténtica que se encuentra en personas, situaciones, obras de arte, edificios, cosas. Para esto, es necesaria la contemplación atenta de esa realidad, el ejercicio prolongado en la percepción de las formas, ya que la hermosura no es una cualidad que se conozca como resultado de una deducción. La belleza se puede “mostrar”, pero no se puede “demostrar”. Puede ser que una persona tarde en percibir que algo es realmente hermoso, pero cuando lo alcanza, no es por deducción sino por la intuición directa más profunda o más atenta de ese mismo objeto, descubriendo, a través de esa contemplación, lo que tiene de bueno, de único y de verdadero.

La belleza, por lo tanto, no es sólo aquello que agrada a la vista (id quod visum placet) como también la definían los clásicos ya que esto no significa que la hermosura tenga que referirse directamente a la perfecta disposición de las partes que componen la persona o el objeto contemplado. Por eso, una persona amiga, por ejemplo, también es muy grata de ver. Entre dos personas amigas, la mirada no se detiene en una percepción puramente corporal sino que alcanza a la persona en su condición verdadera y única, dotando al rostro amigo, al sonido de sus palabras, de una de una belleza propia y particular.

De este modo, se puede advertir que dentro de lo que llamamos patrimonio, hay elementos que muestran su belleza de modo más inmediato, como la conformación física de un territorio (el paisaje natural); la vegetación, que puede llegar a formar parte de un conjunto urbano e identificarlo, como ocurre con la impresión que se llevan muchos que visitan Asunción; un templo como el de Trinidad en Asunción, o el de Yaguarón; una talla antigua, etc. ; y otros a cuya belleza de fondo o más completa debemos llegar luego de una mirada más atenta y reflexiva de esa realidad.

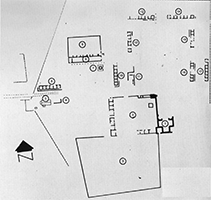

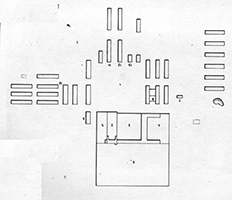

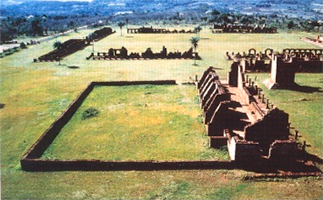

La primera impresión que pueden producir, por ejemplo, las ruinas jesuíticas de Trinidad puede ser bastante pobre en cuanto a la belleza que puedan mostrar inmediatamente. Se podrían llegar a considerar como un conjunto de fragmentos de edificios que en sí mismo no alcanza a decir mucho. Pero cuando se las contempla con detenimiento, cuando se estudia el orden dentro del que estaban inscritas, o al edificio o al conjunto de edificios que pertenecían, etc. uno no puede menos que admirar la belleza que encierran. Se llega a descubrir la belleza de las ruinas descubriendo la unidad estructural, el verdadero orden, el buen uso de los espacios que definían estos asentamientos.

|

Iglesia Principal Trinidad |

|

Reducción de Trinidad. |

|

Reducción de San Ignacio Guazú. |

|

Reducción de Trinidad. |

Algo semejante ocurre con los espacios urbanos generados por las casas con galerías de Luque, de las que se conservan pocos tramos; o de aquellas calles de Asunción, incluidas dentro de lo que se ha dado en llamar el centro histórico, que conservan todavía “tiras” de fachadas con influencia neoclásica o italianizante, con alturas regulares, conformando un perfil urbano característico y de un encanto particular. Aunque quedaran pocos ejemplos, en estas como en otras tantas ciudades de nuestra región, y aunque éstos, considerados en sí mismos fueran valiosos, como sucede con muchas de estas casas del centro histórico de Asunción, la mirada debe aprender a ver “más atrás” trascendiendo lo inmediato, para llegar a captar la belleza en su totalidad, abarcando lo que vemos en el presente y lo que fueron en el pasado.

Viendo así las cosas, no cabría una distinción entre patrimonio vivo y patrimonio muerto, si definimos al primero como el conjunto edilicio de una ciudad, por ejemplo, que participa de su vida, adaptándose, dentro de sus posibilidades, a las exigencias actuales; y al segundo como una obra aislada, un sitio o un conjunto de edificios de carácter histórico, etc., que ya no se integran a la vida de una ciudad o de una comunidad. Cada obra, cada lugar, cada entorno físico o ambiental, cada edificio, cada manifestación cultural anterior a nosotros y que fue asimilada y vivida por generaciones pasadas es patrimonio vivo. Basta con mirarlo –aunque sea reiterativo decirlo- con ojos atentos, procurando detectar las formas de belleza que encierra cada una de esas manifestaciones del patrimonio; una belleza quizá más difícil de alcanzar por tener unas raíces y unas referencias más profundas.

Considero que la valoración del patrimonio y su rescate es una cuestión cultural y que además de lo que podamos hacer cada uno –arquitectos, historiadores, sociólogos, antropólogos, etc-, dentro del ámbito que nos corresponde, debemos, de algún modo, procurar que la sociedad eduque a sus ciudadanos no sólo dándoles información, sino también formándolos en cuestiones básicas de cultura, como ésta de la que he tratado. Formar personas acostumbradas o “entrenadas” a descubrir la belleza; individuos que lleguen a entusiasmarse en su contemplación y que admiren todo lo bello en los distintos ámbitos que hacen a la vida de los hombres y, en el caso que nos atañe, a todo lo que conforma nuestro patrimonio, aquello que nos “nombra”, nos permite entendernos y hacernos entender por los demás.

1_Los conceptos teóricos sobre la Belleza y su percepción, desde el punto de vista filosófico, están tomados –algunos textualmente-, del libro del Prof. Dr. Antonio Ruiz Retegui, titulado “PULCHRUM. Reflexiones sobre la Belleza desde la Antropología cristiana”, Ediciones Rialp, Madrid, 1998. Sírvame de excusa que no soy filósofo, sino arquitecto, y que estos conceptos y definiciones requieren de términos y explicaciones precisos, que no se pueden reemplazar fácilmente sin riesgo de caer en el error o terminar diciendo una cosa por otra.

2_“El patrimonio urbano como factor de desarrollo”. Conferencia dictada por la Arq. Mabel Causarano en Asunción y organizada por el Centro de Conservación del Patrimonio Cultural, la Corporación REMA y el Centro Cultural de la Ciudad, dentro de las “Jornadas sobre Patrimonio Cultural en la Esfera Universitaria” (VI-02).

Todos los derechos reservados Pablo Barbadillo © 2013